우리가 지금 당연하게 여기는 수많은 와인 산지 뒤에는 그 시작부터 자리를 지키며 산업을 만들어낸 선구자들이 있다. 어떤 이들은 조용히 뿌리를 내렸고, 또 어떤 이들은 산업 전체를 이끌며 시대를 앞서 나갔다. 이탈리아의 심장부, 움브리아(Umbria)에 자리한 룽가로티(Lungarotti)는 분명 둘 다를 이루어낸 와이너리이다. 북쪽의 화려한 바롤로(Barolo)나 남쪽의 강렬한 시칠리아(Sicilia)와는 달리 룽가로티는 언제나 자신들만의 방식으로 1962년부터 움브리아에서 와인을 만들어왔다. 그리고 그 이야기를 전하러 CEO 키아라 룽가로티(Chiara Lungarotti)가 한국을 찾았다. 이탈리아 유서 깊은 와이너리 연합 ‘그란디 마르키(Grandi Marchi)’*의 일원으로 한국의 소믈리에들과 소비자들을 직접 만나기 위해 만들어진 자리였기에 직접 방한했다. 오랜만에 한국을 찾았다는 약간 들뜬 모습의 그녀. 그랜드 마르키 행사 전, 파크 하얏트 서울의 코너스톤에서 열린 디너와 인터뷰는 마치 움브리아의 공기와 빛을 그대로 한국으로 옮겨온 듯한 특별한 분위기를 만들어냈다. 인터뷰는 움브리아와 룽가로티는 지역과 생산자를 넘어 하나의 정체성을 공유하는 존재이기에 “우리는 움브리아를 어떻게 이해해야 할까요?”라는 광범위한 질문에서 시작되었다. 앞서 언급했듯 북쪽과 남쪽의 웅장한 와인 산지들 사이에서 움브리아를 어떻게 바라볼 것인가 그것이 이 대화의 핵심이었다. 조용하지만 단단한 땅 움브리아와 룽가로티 와이너리에 대한 이야기를 해보려고 한다.

*그란디 마르키(Grandi Marchi): 정식명칭은 'Istituto del Vino Italiano di Qualità, Grandi Marchi'. 이탈리아 최고급 가족 경영 와이너리 연합체로 안티노리(Antinori), 가야(Gaja), 테누타 산 귀도(Tenuta San Guido), 룽가로티(Lungarotti) 등 각 지역을 대표하는 명가들이 참여해 품질과 전통을 세계에 알리는 조직이다.

이탈리아의 중심부, 움브리아

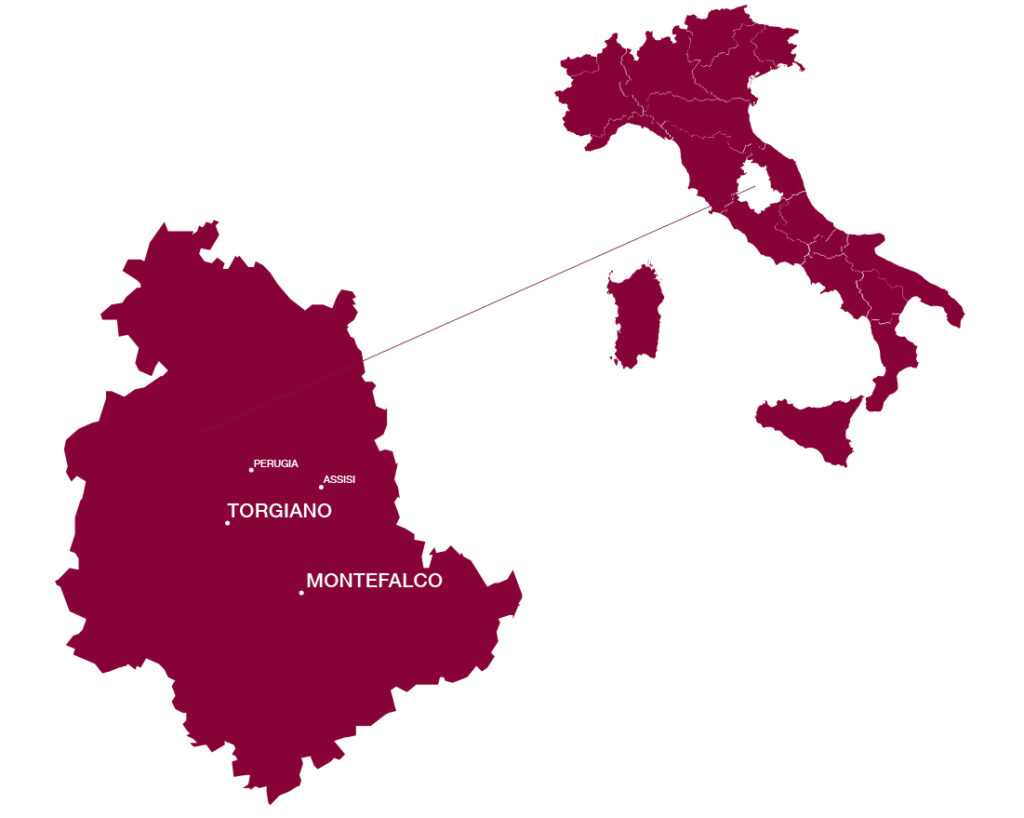

움브리아를 어떻게 이해하면 좋을까 하는 질문에 키아라는 단번에 대답했다. “움브리아는 이탈리아의 초록 심장이라 할 수 있다. 7월에도 여전히 초록빛이다.” 이탈리아의 중심부인 토스카나(Toscana)와 마르케(Marche) 사이에 자리한 이곳은 바다와 맞닿지 않은 내륙 주로, 대륙성 기후의 영향을 고스란히 받아 여름에는 덥고 건조하며 밤에는 기온이 급격히 떨어지고 겨울에는 서늘한 날씨에 눈도 드물지 않다. 이러한 극명한 일교차와 석회암 기반의 구릉지대는 포도의 페놀 발달에 도움을 주고 와인에 구조감과 숙성 잠재력을 부여한다. 룽가로티가 위치한 토르자노(Torgiano)는 티베르 강 인근의 200~300m 낮은 고도로 과실향 중심의 와인을 생산하기에 최적의 조건을 갖췄다. “캐노피 관리는 아주 중요하다. 그늘 없이 포도를 재배하면 와인을 만드는 게 아니라 마멀레이드를 만들게 되니까”라며 정밀한 캐노피 관리 없이는 균형 잡힌 와인을 만들 수 없다는 지리적 요건을 설명해 주었다. 룽가로티는 당도뿐만 아니라 산도, pH, 폴리페놀 곡선이 교차하는 정밀한 시점을 포착해 해마다 다른 수확일을 설정한다. 이 모든 결정은 오로지 ‘균형’이라는 하나의 목표에서 시작된다.

“In Umbria, we don’t make wine for the masses. We make wine for those who seek something unique.“ - Chiara Lungarotti

“움브리아에서 우리는 대중을 위한 와인을 만들지 않는다. 특별한 무언가를 찾는 이들을 위한 와인을 만든다.” - 키아라 룽가로티

1966년 토스카나에서 첫 번째 DOC가 제정되며 1960년대 후반엔 이탈리아 와인 산업은 품질 기준의 정립과 명확한 원산지 구분의 필요성이 대두되던 시기였다. 당시 움브리아에 터를 잡은 룽가로티는 “우리는 단지 와인을 파는 게 아니라 한 지역의 이야기를 전하고 있다”라는 철학 아래 이탈리아에서 다섯 번째이자 움브리아 최초의 토르자노(Torgiano) DOC 지정을 1968년에 획득한다. 이는 산지의 가치를 제도적으로 인정받는 데 기여를 한 것이다. 그리고 그들은 싱글 빈야드 비냐 몬티치오(Vigna Monticchio)에서 생산되는 루베스코 리제르바(Rubesco Riserva)를 통해 더 높은 기준을 제시했고, 이 와인은 1990년 움브리아 최초의 DOCG로 승격된다. 디너를 함께한 소믈리에가 “제일 먼저 DOC와 DOCG를 받아서 질투받지 않았나?”라고 묻자, 키아라는 웃으며 말했다. “그땐 우리 말고는 질투할 이웃조차 없었다. 그들은 한참 뒤에 생겨났으니까.”

룽가로티로 시작된 이 지역은 2025년 현재 300개 이상의 와이너리가 와인을 생산하고 있으며, 총 2개의 DOCG, 13개의 DOC, 6개의 IGT 지역이 지정되어 있다. 움브리아는 포도 품종인 그레케토(Grechetto)의 산지로도 잘 알려져 있으며, 산지오베제와 함께 이 지역 와인의 정체성을 구성하는 핵심 품종으로 자리 잡고 있다.

가족들의 열정을 쏟아부은 혁신의 여정

조르조 룽가로티는 중부 이탈리아 와인의 지형도를 바꿔놓은 인물이었다. 움브리아에 카베르네 소비뇽과 샤르도네를 도입했던 그의 시도는 당시로선 전례 없는 실험이었고 1970~80년대 룽가로티는 품질 중심 생산의 선봉에 섰다. 하지만 세상은 빠르게 변했고 1990년대에 접어들며 더 날렵한 기술력과 현대적 감각을 무기로 한 신흥 와이너리들이 무대 위로 올라왔다. 그로 인해 룽가로티는 어려운 시기를 보내기도 했으나 그를 다시 기회로 만들어 낸 건 다시 '가족'이었다. 조르조의 두 딸, 키아라와 테레사가 이끄는 다음 세대는 와이너리를 단순히 복원하는 것이 아니라 새롭게 재설계했다. 특히 포도 재배를 전공한 키아라는 토양과 식재 밀도, 물관리에 이르기까지 모든 과정에 세심히 개입하고 변화를 일으켰다. 헥타르당 4,000~5,000그루의 높은 밀도로 다시 식재해 포도나무 간 경쟁을 유도했고, 열 간격과 포도나무 간격을 정밀하게 조정해 광합성과 수분 흡수의 균형을 최적화했다. 기상 관측소를 포도밭 전역에 5곳 설치해 병해 발생 가능성을 조기에 포착하고 대응할 수 있는 시스템도 구축했다. 포도나무당 수확량은 리제르바는 1kg, 일반 레드는 2~3kg으로 제한해, 덜어낸 만큼 깊이를 더한 와인을 완성했다. 지금의 룽가로티는 250헥타르에 달하는 포도밭을 정밀하고 과학적인 방식으로 운영하며, 지속 가능성과 품질을 모두 놓치지 않는 이탈리아 와인의 모범 케이스로 다시 주목받고 있다.

룽가로티의 와인들

토레 디 지아노 비앙코 디 토르지아노(Torre di Giano Bianco di Torgiano) DOC

이탈리아의 화이트 와인은 화려하고 성공적인 레드 와인에 종종 가려지곤 한다. 하지만 토착 품종을 통해 새로운 스타일을 탐험하는 일은 이탈리아 화이트 와인의 세계로 들어가는 흥미로운 여정이 된다. 그리고 이 와인은 움브리아 와인을 이해하는 데 훌륭한 입문서였다. 룽가로티가 각 품종의 특성과 지역의 기후를 얼마나 정교하게 이해하고 있는지를 보여주는 와인이기도 하다. 지리적 특성상 이 지역의 화이트 와인은 산도가 부족하고 평평할 것이라 예상했지만, 이 와인은 그런 선입견을 완전히 뒤엎었다.

이탈리아 토착 품종인 베르멘티노(Vermentino), 그레케토, 트레비아노(Trebbiano)를 각각 50%, 30%, 20% 비율로 블렌딩한 토레 디 지아노(Torre di Giano)는 룽가로티의 역사와 함께해 온 상징적인 화이트 와인이다. 토르자노가 움브리아 최초로 DOC 지정을 받는 데 기여한 이 와인은 시대의 변화에 따라 블렌딩 비율이 달라지기도 했지만, 유연하게 트렌드를 수용하며 진화해왔다. 양조 과정에서도 룽가로티는 섬세함을 잃지 않는다. 수확한 포도는 짧은 저온 침용 과정을 거친 후 부드럽게 압착하고, 스테인리스 탱크에서 저온 발효를 거친다. 키아라는 “리(lees)와 함께 숙성한 화이트 와인은 훨씬 더 복합적인 구조를 갖는다”라고 설명한다. 이러한 세심한 공정은 와인의 신선한 아로마와 구조감 있는 질감을 동시에 끌어올린다. 이 와인의 핵심 품종인 베르멘티노는 자몽과 레몬 껍질 같은 시트러스 향을 중심으로 와인에 생동감과 매력을 더한다. 룽가로티는 2000년대 초부터 이 품종을 실험적으로 재배해왔고, 현재는 전체 블렌딩의 절반을 차지할 만큼 중심 품종으로 자리 잡았다. “사르데냐 클론을 사용하고 있다. 우리 지역은 열기가 강해 토양과 캐노피 관리를 잘해야 한다.” 그레케토는 움브리아를 대표하는 토착 품종으로, 룽가로티는 그중에서도 향이 풍부하고 개성이 뚜렷한 그레케토 디 토디(Grechetto di Todi) 클론을 주로 사용한다. “이 품종을 제대로 다루면 정말 멋진 와인을 만들 수 있다.” 키아라의 말처럼, 토레 디 지아노는 하얀 꽃과 레몬, 허브의 향이 어우러지고 우아한 질감과 미네랄감이 균형을 이루는 신선한 스타일의 화이트 와인으로 완성된다. 단순한 산뜻함을 넘어, 복합적인 구조와 흥미로운 텍스쳐를 지닌 와인이다.

‘토레 디 지아노’라는 이름 역시 룽가로티의 철학을 반영한다. 키아라의 어머니가 지은 이 이름은 로마의 ‘두 얼굴을 가진 신’ 야누스(Janus)에서 영감을 받았다. 전통과 미래, 자연과 인간의 조화를 상징하는 이 이름은, 토르자노 마을의 로마 유적 위에 재건된 고대 타워에서 비롯되었다.

루베스코 로쏘 디 토르자노(Rubesco Rosso di Torgiano) DOC 2020

이탈리아를 대표하는 포도 품종, 산지오베제 90%와 콜로리노 10%를 블렌딩해 만든 와인, 루베스코 로쏘 디 토르자노(Rubesco Rosso di Torgiano) DOC는 1968년, 토르자노가 움브리아 최초로 DOC 지정을 받는 데 결정적인 역할을 한 상징적인 와인이다. 그렇다면 ‘루베스코’라는 이름은 어디서 비롯된 것일까? 당시 이탈리아 와인의 대부분은 바롤로, 키안티처럼 지역명이나 산지오베제 같은 품종명으로 불렸지만, 아무도 움브리아나 토르자노를 알지 못했다. 그래서 룽가로티 가족은 자신들만의 이름을 만들기로 결심한다. “예술사학자인 어머니가 붙인 이름이 ‘Rubesco’였다.” 그 기원은 라틴어 ‘Rubescere:붉게 물들다’에서 비롯됐다. 와인이 아니라 하나의 개념에 가까운 이름이었던 것이다.

라벨에 담긴 이미지는 1278년 건설된 페루자(Perugia)의 대표적 분수 광장, 폰타나 마조레(Fontana Maggiore)에서 영감을 받았다. “한 사람이 포도를 나르고, 다른 사람은 맨발로 포도를 밟고 있ek.” 이 분수는 중세 이탈리아의 대표 조각가 니콜라(Nicola)와 조반니 피사노(Giovanni Pisano)가 조각한 것으로, 키아라의 어머니는 토르자노라는 마을과 와인, 그리고 역사적 장소 사이의 관계를 시각적으로 보여주기 위해 이 장면을 선택했다. “루베스코는 피자, 파스타, 그리고 뒷마당 바비큐에 어울리는 와인이다”라는 키아라의 말처럼 루베스코는 일상적인 식탁에 자연스럽게 어울리는 친근한 스타일을 지향한다. 와인을 마셔보면 그녀의 설명이 바로 이해된다. '부드러운 산지오베제'라는 별명처럼 이 와인에는 북부 이탈리아에서 흔히 볼 수 없는 유연함이 스며 있다. 강한 산미나 날카로운 구조감 없이도 산지오베제의 붉은 과실 향과 은은한 검은 과실 향, 부드럽지만 힘 있는 타닌, 균형 잡힌 산도가 고르게 어우러진다. 수확한 포도는 26°C의 일정한 온도에서 껍질과 함께 15일간 발효되며, 이후 가벼운 필터링을 거쳐 대형 오크 캐스크에서 1년, 병에서 다시 1년간 숙성된다.

루베스코 리제르바 비냐 몬티치오 토르자노 로쏘 리제르바(Rubesco Riserva Vigna Monticchio Torgiano Rosso Riserva) DOCG 2018

“If the year isn’t right, we don’t make it.”

“좋은 빈티지가 아니면 우리는 이 와인을 만들지 않는다.”

비냐 몬티치오(Vigna Monticchio)는 룽가로티가 1964년 이탈리아 와인 세계에 ‘싱글 빈야드’ 개념을 도입하며 만든 상징적인 레이블이다. 브루파(Brufa) 언덕 정상, 해발 약 300미터의 가장 높은 지대에 자리한 이 포도밭의 이름은 ‘작은 산, 몬티치오: Monticchio’이라는 뜻으로, 키아라 룽가로티는 “1964년, 아버지가 처음으로 이 밭의 포도로 싱글 빈야드 와인을 만들기로 결심했다. 당시 이탈리아에서는 매우 이례적인 일이었다”라고 회상했다. 현재는 100% 산지오베제 포도로 구성되어 있으며, 1997년부터 2010년 사이에 단계적으로 재식재된 구획 중 일부만을 엄선해 매 빈티지를 만든다. 포도는 온도 조절하에 발효되고 껍질과 함께 장기 침용되며, 이후 1년간 20%는 바리크에서, 80%는 50~55헥토리터 대형 오크 캐스크에서 숙성된다. 오크는 새 바리크를 20%까지만 사용하고, 나머지는 각각 1년, 2년 된 바리크로 조율해 오크 향이 와인을 덮지 않도록 세심하게 다듬는다. 숙성 후에는 병에서 최소 4년간 더 숙성되며 그렇게 만들어진 비냐 몬티치오는 절제된 힘과 우아한 구조감이 공존하는 와인으로 완성된다. 키아라는 이를 “우아함과 파워 사이의 독특한 균형”이라 표현했고, 이어 “양조는 퍼즐 같다. 조각을 맞추기 전에 하나하나 들여다보고 이해해야 한다”라고 덧붙였다. 그녀의 말처럼 싱글 빈야드에서 출발해 약 7년에 걸쳐 완성되는 이 와인은 매년 생산되지 않는다. 2002년, 2014년처럼 만족스럽지 않은 빈티지에는 과감히 출시를 포기하며 빈티지의 개성과 품질을 존중하는 철학을 고수한다. 이 와인은 루베스코 로쏘 디 토르자노 DOC보다 훨씬 더 높은 집중도와 복합적인 구조감을 지니며, 말린 검은 과실 향과 크랜베리, 사워 체리, 오랜 숙성에서 오는 풍미가 입안에서 조화를 이룬다. 그리고 2016년 빈티지는 <젠틀맨(Gentleman)> 매거진이 주요 와인 가이드 점수를 종합해 선정한 ‘이탈리아 최고의 레드 와인’에 사씨카이아(Sassicaia) 2017과 함께 공동 1위에 오르며, 룽가로티의 60년 헌신이 국제 무대에서 공식적으로 인정받는 쾌거를 이루기도 했다.

산 조르지오 움브리아 로쏘(San Giorgio Umbria Rosso) IGT 2019

산 조르지오(San Giorgio)는 룽가로티가 만든 '슈퍼 움브리아(Super Umbria)' 와인으로, 산지오베제와 카베르네 소비뇽을 각각 50%씩 블렌딩한다. 첫 빈티지는 1977년으로 슈퍼 투스칸 개념이 막 태동하던 시기에 시작된 프로젝트였다. 키아라의 설명에 따르면 “처음에는 산지오베제가 훨씬 더 두드러진다. 그러다 해가 지나면서 카베르네 소비뇽이 점점 힘을 얻고 존재감을 드러낸다”라며 이탈리아 가족문화의 시어머니와 며느리의 관계에 비유되기도 했다. “산지오베제가 시어머니라면 카베르네 소비뇽은 며느리다. 처음엔 시어머니가 주도하지만 시간이 지나며 며느리가 점점 중심이 되는 것처럼.” 산 조르지오라는 이름 역시 카베르네 소비뇽이 재배되는 포도밭에서 유래했지만, 가족 농담처럼 '세 여인과 함께 사는 아버지는 성인(세인트:Saint)이 되어야 했다’는 말에서 비롯된 별칭이기도 하다. 이 와인은 좋은 빈티지에만 생산되며, 2008년 이후 포도밭을 재정비한 뒤 2016년부터 다시 출시되고 있다. 룽가로티는 이 와인을 통해 국제 품종의 개성을 존중하면서도 지역 품종의 정체성을 잃지 않으려는 노력을 보여준다. “몬티치오에서는 콜로리노 품종을 사용하지 않기로 하고 산지오베제만 사용하기로 했다. 그게 우리 품종이고, 우리 피 속에 흐르는 품종이니까.” 룽가로티 가족은 샤르도네, 메를로, 피노 누아, 피노 그리지오 등 다양한 국제 품종도 일찍이 실험해 왔지만 그중 일부는 지역에 맞지 않는다고 판단해 과감히 접거나 대목을 바꾸는 선택을 하기도 했다. “우리는 늘 새로운 품종을 시도한다. 심지어 잊혀진 전통 품종들도. 흥미로운 결과가 나오면 유지하고, 아니라면 과감히 포기한다.” 이러한 실험 정신과 철학은 산 조르지오 같은 와인에 깊이 새겨져 있다.

Inspiration (영감)

“In winemaking, artisanality means having the vision.”

“와인 양조에서 장인정신이란 비전을 갖는다는 뜻이다.”

룽가로티는 와인을 넘어 움브리아 지역 문화의 중심을 만들어왔다. 1974년, 키아라 룽가로티의 어머니이자 미술사학자인 마리아 그라치아(Maria Grazia)는 토르자노에 와인 박물관을 설립했다. 고대 에트루리아 유물부터 피카소의 판화까지, 지중해 문명과 와인의 연결을 아우르는 이 박물관은 단순한 전시 공간을 넘어 교육과 문화유산의 장으로 자리잡았다. “어머니는 이 박물관을 마치 자신의 아이처럼 돌보셨다. 그래서 저는 늘 이곳을 남동생이라고 소개한다”라고 키아라는 말했다. 현재 98세인 마리아는 최근 박물관이 어떻게 탄생했는지와 소장품 하나하나가 어떻게 모였는지를 담은 책을 출간하기도 했다. 와인을 통해 움브리아의 역사와 정체성을 비추는 이 박물관은, 지역을 풍요롭게 만든 와인의 사회적·예술적 가치를 보여주는 상징적 공간으로 남아 있다. 끊임없는 순수한 열정으로 무언가를 만들어낸다는 것, 그리고 그 열정과 가치가 와인에 온전히 담겨 있다는 사실은 룽가로티를 특별하게 만든다. 단순한 와인 생산을 넘어 삶의 철학과 신념을 한 병 한 병에 녹여낸 이들의 와인을 마신다는 건 곧 그 정신을 마주하는 일이다. 이탈리아의 따사로운 햇살과 푸른 구릉이 펼쳐지는 움브리아를 떠올리며 더 많은 사람들이 이 와인을 통해 그 깊이를 경험해 보기를 바란다.

수입사 신동와인

▶홈페이지 shindongwine.com

▶인스타그램 @shindongwine

글·사진 천혜림 사진·자료 제공 신동와인