10월 24일(금)부터 26일(일)까지 열린 대전국제와인엑스포(Daejeon International Wine Expo) 2025에서는 남호주와인앰배서더클럽(SAWAC)의 패트론(Patron)이자 와인 전문 언론인인 토니 러브(Tony Love)가 방한해 한국 와인 러버들을 대상으로 남호주 와인 마스터 클래스를 진행했다. 엑스포 현장에서 그를 만나 남호주 와인의 개성과 매력에 대해 이야기를 나누어보았다.

Q. 호주 와인에 대해 오랫동안 글을 써 온 것으로 알고 있다. 그중에서도 남호주 와인을 세계 시장에서 특별하게 만드는 요인은 무엇이라고 생각하는가?

A. 남호주의 와인에는 굉장히 흥미로운 ‘진화’가 있다고 본다. 오랜 전통 위에 쌓인 지식이 있고, 동시에 굉장히 진보적인 와인메이킹 정신이 함께하는 곳이다. 수십 년간 쌓인 포도 재배와 양조의 노하우 덕분에 와인의 개성이 계속해서 변하고 더 깊어지는 것 같다.

그리고 자연적인 요소들이 정말 큰 역할을 한다. 남호주는 햇살이 아주 강렬하고 토양도 다양한데, 지역마다 뚜렷한 개성과 특색이 있다. 이런 ‘다양성’이 바로 남호주의 매력이다. 그래서 늘 새로운 뭔가가 나타나는 것이다. 물론 다양성이라는 게 마케팅하기는 어려운 부분이다. ‘보르도는 카베르네 소비뇽, 바로사는 쉬라즈’ 이렇게 딱 떨어지는 이미지를 만들면 쉬우니까. 하지만 남호주에선 지중해 품종으로 와인을 만들고 젊은 와인메이커들은 이런 실험을 멈추지 않는다. 그게 진짜 흥미로운 지점이다. 또 하나 중요한 건 ‘규칙’에 묶여 있지 않다는 거다. 유럽에서는 어떤 지역에선 “이 품종만 재배할 수 있다”는 식의 규제가 많지만 호주, 특히 남호주는 다르다. 우리는 훨씬 더 자유롭다. “이 땅에서 가장 잘 맞는 게 뭐지?”를 직접 탐구할 수 있는 자유 말이다. 이것이 와인을 특별하게 만드는 요인인 것 같다.

Q. 남호주의 ‘파리시(Parish)’나 소지역, 작은 마을들 이야기에 대해 듣고 싶다. 이런 미시적인 정체성이 오늘날 와인의 스타일과 품질에 어떤 영향을 주는지?

A. 그건 아까 이야기한 ‘진화’와도 연결된다. 단순히 대학의 연구실에서 나오는 지식이 아니라, 바로 그 땅에서 포도를 키우고 와인을 만드는 사람들이 쌓아온 삶의 지혜이다. 남호주엔 그런 전통과 유산이 정말 강하다. 바로사 같은 곳엔 “우리 집안이 7대째 이 포도밭을 가꿔왔다”는 이야기가 흔하다. 처음엔 과수 몇 그루, 돼지 두 마리, 포도나무 몇 그루를 심은 작은 농장이었는데 세월이 지나면서 포도가 ‘산업’이 된 것이다. 그런데 여전히 그들은 알고 있다. 땅엔 다양한 토양이 존재하고 그 위에 자란 포도들은 전혀 다른 와인을 만든다는 것을. 그래서 와인을 ‘구획 parcel(파슬)’ 단위로 나눠서 따로 담는다. 같은 포도밭이라도 시기나 토양에 따라 여러 번 수확하고 각기 다르게 발효하는 거다. 그렇게 만들어진 수십 개의 구획이 하나로 섞일 때 조화로운 밸런스의 와인이 탄생한다. 이런 세밀한 연결감이라고 하는 ‘와인메이커와 포도밭, 세대를 잇는 배움’ 그걸 볼 때마다 정말 감탄한다. 그 땅이 그대로 와인으로 피어나는 느낌이다.

전통은 여전히 그 자리에 있다. 하지만 그 전통 위에 새로운 시대의 기술과 감각이 쌓이고 있다. 포도 재배법, 물 관리, 토착 풀을 심는 방식, 제초에 대한 이해까지, 이런 모든 지식이 수십 년간 발전해 왔다. 그래서 지금 포도나무의 ‘건강’은 그 어느 때보다 좋다. 예전처럼 강한 화학 약품은 거의 쓰지 않고 소규모 가족 농가들은 자신들의 밭을 존중하고 지속 가능하게 관리한다. 그건 단순히 지금을 위한 게 아니라 다음 세대를 위한 일이다. 그 밑에는 또 다른 생태계가 있는데, 토양 속 미생물, 기생충, 세균 같은 것들이 흙을 살아 있게 만들어준다. 이런 건 과학과 기술의 발전이 도와주기도 했지만, 결국 땅에서 몸으로 배운 지혜다. 그래서 남호주의 와인은 ‘자연, 과학, 전통, 가족, 문화’가 모두 맞물린 결과물이다.

결국 이건 ‘산업’이 아니라 ‘삶’이다. 남호주에서는 와인이 단순한 직업이 아니라 삶의 방식이다. 와인 업계에 일하는 사람들은 모두 연결되어 있다. 트랙터를 모는 사람, 비료를 만드는 사람, 와인메이커까지 모두가 이 거대한 생태계의 일부다. 그래서 남호주의 와인을 말할 때 늘 이렇게 느낀다. 이건 그냥 와인을 만드는 일이 아니라 “삶 그 자체(way of life)”라고.

Q. 남호주의 세부 지역별 와인 스타일에 대해 조금 더 구체적인 이야기를 들어 보고 싶다. 한국의 김치도 종류가 정말 다양하지만, 많은 사람이 그냥 ‘김치 하나’로만 생각하곤 한다. 바로사도 비슷한 것 같다. 대부분 ‘바로사 = 진하고 묵직한 쉬라즈’로 알고 있는데, 그 밖의 다양한 지역과 와인에 대한 이야기가 궁금하다.

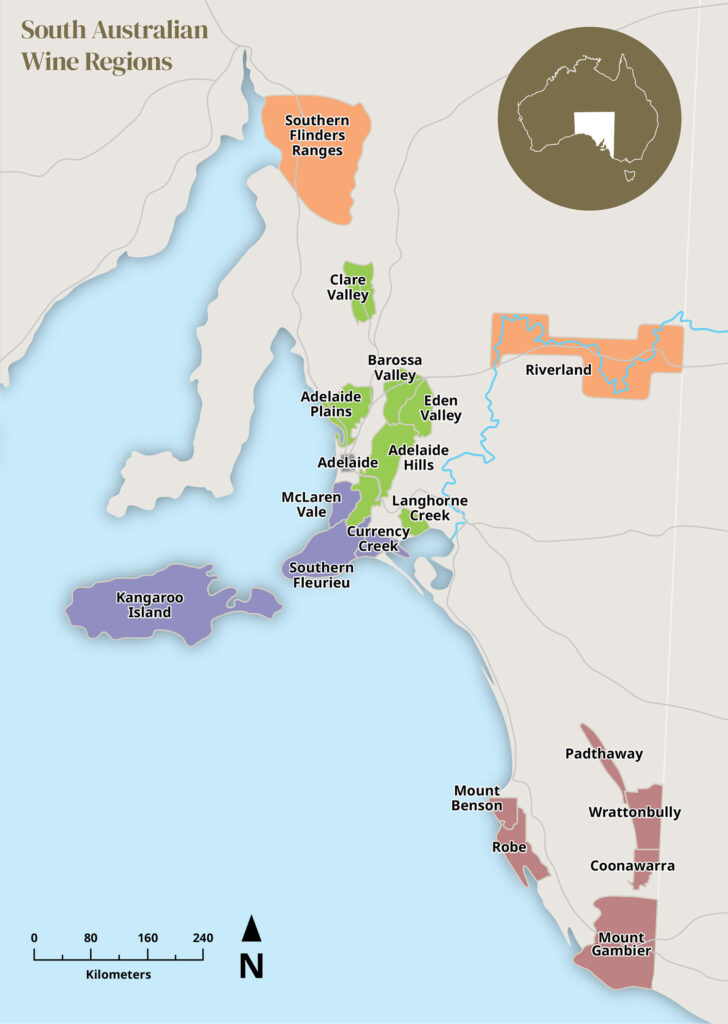

A. 먼저 리버랜드(Riverland)부터 얘기하고 싶다. 이곳은 대규모 상업용 와인 생산지로 알려져 있지만, 사실 환경적으로는 스페인·포르투갈·남이탈리아, 그리고 최근엔 그리스 품종에 딱 맞는 지역이다. 건조하고 뜨거운 기후에 잘 적응하는 지중해 품종들이 활발히 재배되고 있다.

클레어 밸리(Clare Valley)는 전 세계적으로 리슬링으로 명성이 높다. 폴리시 힐 리버(Polish Hill River)와 워터베일(Watervale)처럼 미세한 구획마다 스타일이 다르다. 하지만 리슬링뿐 아니라 쉬라즈, 카베르네 소비뇽, 말벡도 뛰어나다. 특히 카베르네 소비뇽-말벡 블렌드는 이 지역의 진짜 숨은 보석이다.

바로사는 흔히 쉬라즈로만 인식되지만, 사실 ‘바로사 존(Barossa Zone)’은 바로사 밸리(Barossa Valley)와 이든 밸리(Eden Valley)라는 두 개의 독립 지역으로 구성된다. 이든 밸리는 더 높은 고도 덕분에 차가운 기후의 붉은 과실 향을 가진 쉬라즈와 플로럴한 리슬링으로 유명하다. 반면 바로사 밸리는 짙고 강렬한 검붉은 과실 향의 쉬라즈가 대표적이다. 역사적으로는 포트 와인 같은 주정 강화 와인의 중심지이기도 했다. 그래서 지금도 그르나슈, 마타로(Mataro/Mourvedre), 투리가(Touriga) 같은 품종이 남아 있고, 이 품종들을 섞은 GSM(Grenache/Shiraz/Mataro) 블렌드가 유명하다. 개인적으론 특히 바로사의 모래 토양에서 자란 그르나슈를 좋아한다. 향이 섬세하고 관능적이다. 과일 향은 은은하지만 깊고, 입안에서 부드럽게 녹아드는 와인이다.

맥라렌 베일(McLaren Vale)로 가면 분위기가 조금 달라진다. 여긴 요즘 그르나슈 혁신지로 주목받고 있는데, 블루엣 스프링스(Blewett Springs)라는 구역에서 나는 그르나슈는 “따뜻한 기후의 피노 누아”라고 불릴 정도로 가볍고 우아하다. 그리고 남부 유럽 품종인 피아노(Fiano), 네로 다볼라(Nero d’Avola) 같은 품종도 많이 재배된다. 와인쇼에서도 이제 이 품종들을 위한 독립 카테고리가 있을 정도이다.

그 다음으로 내가 살고 있는 애들레이드 힐스(Adelaide Hills)가 있다. 여긴 시원한 기후의 지역이라 샤르도네, 피노 누아, 소비뇽 블랑이 정말 뛰어나다. 특히 샤르도네와 피노 누아, 피노 뫼니에를 섞어 만든 전통 방식 스파클링 와인은 수준이 높아서 “이게 샴페인보다 낫다”라고 하는 사람들도 있을 정도다. 요즘은 가메(Gamay)도 새롭게 주목받고 있는데 보졸레 같은 밝은 스타일이다.

남동쪽으로 내려가면 쿠나와라(Coonawarra)와 라임스톤 코스트(Limestone Coast)가 나온다. 이 지역은 말 그대로 카베르네 소비뇽의 성지이다. 하지만 여기서 나는 쉬라즈는 훨씬 서늘하고 세련된 스타일이다. 이 지역 안에도 패더웨이(Padthaway), 라튼불리(Rattenbully), 로브(Robe), 마운트 벤슨(Mount Benson), 마운트 갬비어(Mount Gambier) 같은 소지역들이 세분되어 있다.

마지막으로 랭혼 크릭(Langhorne Creek). 아직 널리 알려지진 않았지만, 이 지역은 우아한 카베르네 소비뇽과 카베르네–쉬라즈 블렌드로 유명이다. 이 블렌드는 사실상 호주, 특히 남호주만의 상징적인 스타일이다.

남호주의 진짜 매력은 ‘다양성’이다. 기후, 지형, 토양, 품종, 스타일, 모든 게 다층적이다. 마케팅적으로는 어려울 수 있지만 창의적인 와인메이커들에게는 끝없는 놀이터이다. 그래서 어떤 이들은 수십 개의 와인을 만들어낸다. 그들은 단순한 생산자가 아니라 ‘창조적인 농부들(creative farmers)’이다.

Q. 호주 와인 리서치 기관(AWRI)에 대해서 이야기한다면?

호주 와인 리서치 기관(Australian Wine Research Institute), 줄여서 AWRI는 애들레이드에 있다. 애들레이드 산기슭 쪽에 위치해 있고 애들레이드 대학교의 와인메이킹과 포도재배학 캠퍼스와도 연결되어 있다. 쉽게 말해, 교육과 연구가 함께 이루어지는 지식의 장이다. 이곳에는 업계 최고의 과학자들이 모여 있는데, 그들이 연구하는 분야는 정말 다양하다. 예를 들어, 무알코올 와인을 상업적으로도 맛있게 만드는 방법, 토양 속 수분 수준을 측정하고 관리하는 법, 포도를 자외선으로부터 보호하기 위한 일종의 ‘선스크린’ 기술까지 모두 이곳에서 연구된다. AWRI는 단순히 연구 기관이 아니라 학생들이 와인메이커나 포도 재배가로 성장하는 실습의 장이기도 하다. 한쪽에선 학생들이 배우고 다른 한쪽에선 과학자들이 최첨단 기술을 개발한다. 그 두 축이 함께 돌아가면서 남호주 와인의 미래를 만들어가고 있는 거다. 결국 이런 과학과 기술의 축적이 바로 우리가 앞서 이야기한 ‘지속적인 배움’의 근원이다. 기후 변화 같은 새로운 도전 앞에서도 우리는 이런 연구를 통해 계속 배우고 진화한다. 그래서 AWRI는 단순히 산업의 일부가 아니라 남호주 와인 커뮤니티의 심장부라고 할 수 있다.

Q. 최근 남호주 와인 산업에서도 굉장히 중요한 화두인 지속가능성에 대해 어떻게 생각하는가?

A. AWRI에도 호주 지속가능 와인 재배 프로그램(Sustainable Winegrowing Australia(SWA))이라는 부서가 있다. 이곳에서는 와이너리와 생산자를 위한 지속가능성 인증 제도를 만들었다. 이 인증은 단순히 ‘환경 보호’만을 뜻하지 않는다. 환경적·사회적·경제적 측면을 모두 포함한 ESG 개념이다. 예를 들어, 고용 형태나 노동 환경, 트랙터 연료 사용량, 물 소비량, 토양 관리 방식까지 모두 정량적으로 평가한다. 일정 기준을 충족하면 ‘SWA 인증’을 받게 되고, 특히 유럽 시장에서는 이게 거의 ‘입장권’처럼 작용한다. 인증이 없으면 아예 시장 진입이 어려울 정도로, 지속가능성에 대한 기준이 엄격하다. 물론 처음에는 행정 절차나 서류 작업이 꽤 번거지만, 일단 체계가 잡히면 그건 단순한 ‘인증’이 아니라 농부와 생산자가 더 나은 방식으로 일하게 만드는 시스템이 된다. 결국 이 과정은 토양을 건강하게, 사람을 행복하게, 생산을 효율적으로 만드는 길이다. 그래서 지금의 지속가능성은 ‘미래를 위한 약속’일 뿐 아니라 이미 지금의 경쟁력이다. SWA의 철학이 멋진 건 그게 윤리나 이상이 아니라 실제로 와인을 더 좋은 방향으로 바꾸고 있다는 점이다.

Q. “남호주 와인”을 한 줄로 표현한다면?

A. 나는 와인을 ‘자연이 준 선물’이라고 생각한다. 공장에서 찍어낸 음료가 아니라, 땅에서 자라고, 사람의 손으로 길러지고, 그 일을 사랑하는 사람들이 만들어내는 ‘살아 있는 술(living thing)’, 그래서 와인은 단순히 마시는 게 아니라, 웰니스(wellness)이다. 우리가 더 건강하고, 더 잘 마시고, 더 잘 살아가는 방법을 보여주는 한 잔이다. 그런 의미에서, 남호주 와인은 이렇게 정의할 수 있을 것 같다.

“남호주 와인은 우리가 사는 곳, 그리고 우리가 사는 방식의 자연스러운 표현이다(South Australian wine is a natural expression of where we live and how we live).”

Q. 이번 대전국제와인엑스포에서 마스터 클래스를 직접 진행했는데, 한국 소비자들의 호기심이나 미각, 그리고 남호주 와인에 대한 이해에 대해 어떤 인상을 받았는지 궁금하다.

A. 정말, 정말 놀라웠다. 남호주 와인을 배우기 위해 많은 분이 마스터 클래스에 참석했다는게 정말 인상적이었다. 모두 열린 마음으로 참여했고, 수준 높은 질문과 집중적인 태도로 세미나에 임했다.

우리에게 이번 자리는 단순히 와인을 소개하는 시간이 아니라 한 잔의 와인을 통해 우리의 이야기를 전하고, 새로운 관계를 만들어가는 자리였다. 대전에서 이런 만남이 시작되었다는 게 정말 뜻깊다. 많은 분에게 이번이 남호주 와인을 만나는 첫 걸음이 되었을 거라 생각한다.

남호주 와인은 여전히 ‘쉬라즈’라는 정체성을 중심으로 사랑받고 있지만 앞으로는 그 안의 다양한 스타일과 지역별 개성을 더 널리 알리는 게 목표다. “병에 담긴 햇살(Sunshine in a bottle)”이라는 표현처럼 풍부하고 따뜻한 맛은 남호주 와인의 본질이다. 최근엔 화이트와 스파클링 와인에 대한 관심도 높아지고 있다. 남호주는 리슬링, 샤르도네, 피노 그리 같은 품종으로 한국 음식과 잘 어울리는 와인을 만들어 낸다. 예를 들어 쉬라즈는 된장국, 밝은 스타일의 쉬라즈는 쌀국수처럼 감칠맛 있는 요리와 완벽하게 어울린다.

앞으로 중요한 건 한국의 식문화와 와인을 연결하는 일이다. 와인은 특별한 날의 술이 아니라, 음식과 함께했으면 좋겠다. 계속 탐구하고 열린 마음으로 맛보길, 그 한 잔이 당신의 삶을 더 풍요롭게 만들어줄 거다. “Your life will be better with Australian wine.”

Interviewee Tony Love(The Patron of SAWAC)

글·정리 천혜림 사진 제공 남호주 주정부